Identités sociomatérielles et création d'histoires plurilingues et numériques

In the context of this special issue offering new materialist viewpoints in the field of language education, a sociomaterial perspective allows me to question an anthropocentric definition of learners' and teachers' identities in a school context. Looking at two moments of plurilingual and digital story production that occurred in an elementary school located in a major city in British Columbia, I trace the trajectories of sociomaterial agencements which involved learners, languages, spaces, researchers and other materials. I adopt a post-qualitative inquiry stance and go back and forth between concepts from posthumanist, new materialist, Deleuzo-Guattarian and Indigenous perspectives and narrative descriptions, screenshots and other figures. Thinking with theories, I follow unpredictable lines of flight which lead to the rhizoanalysis of two moments lived in a French immersion classroom, and I invite readers to come up with their own questions and to take part in the inquiry process. The following concepts – spatial repertoires, agencements, body materiality, excesses and flows of affect – demand that we widen our gaze in research and in practice so that we can better understand the dynamic identity agencements that gather diverse human and material elements.

Dans le cadre de ce numéro thématique offrant différents regards néo-matérialistes sur le domaine de la didactique des langues, une perspective sociomatérielle m'amène à remettre en question une définition anthropocentrique des identités des apprenantes et des enseignantes en contexte scolaire. En me penchant sur deux moments de production d'histoires plurilingues et numériques dans une école élémentaire située dans une métropole de la Colombie-Britannique, je trace les trajectoires d'agencements sociomatériels auxquels participent apprenantes, langues, espaces, chercheuses et autres. J'adopte une démarche d'enquête post-qualitative qui opère un va-et-vient entre des concepts issus des perspectives posthumanistes, néo-matérialistes, deleuzo-guattariennes et autochtones et des descriptions narratives, des captures d'écran et des figures. En pensant avec les théories, je suis des lignes de fuite imprévisibles qui mènent à la rhizoanalyse de deux moments vécus dans une classe d'immersion française, et j'invite celles et ceux qui me lisent à formuler leurs propres questions et à participer au processus d'enquête. Les concepts de répertoires spatiaux, d'agencements, de matérialité des corps, de débordements et de flux d'affect exigent que l'on élargisse nos regards, en recherche et dans la pratique, afin d'appréhender des agencements identitaires toujours en mouvement et qui rassemblent divers éléments, humains et matériels.

identity, sociomaterial theories, affect, becoming, posthumanism, postqualitative inquiry, rhizoanalysis, new materialism, Deleuzo-Guattarian philosophy

identité, théories sociomatérielles, affect, devenir, posthumanisme, enquête post-qualitative, rhizoanalyse, néo-matérialisme, philosophie deleuzo-guattarienne

[End Page 332]

Au cours des deux dernières décennies, les domaines de l'acquisition des langues secondes (L2) et de la didactique des langues se sont progressivement ouverts aux théories sociolinguistiques, poststructurelles et socioculturelles, comme l'explique Dagenais (2019). Les théories sociolinguistiques ont mis de l'avant l'idée que la langue n'est pas une structure neutre et que les phénomènes linguistiques et sociaux sont étroitement liés. Les théories poststructurelles ont permis de critiquer et de déconstruire l'idée, issue du siècle des Lumières, d'un sujet neutre qui utilise la langue pour raisonner et construire des savoirs scientifiques (St. Pierre, 1995, 2000). Les théories socioculturelles (Vygotski, 1985) ont, quant à elles, amené à concevoir le développement cognitif comme un processus collaboratif social et culturel.

Grâce à ces trois courants théoriques, les identités des apprenantes et des enseignantes de langues1 ont été décrites comme étant dynamiques et toujours partielles, délaissant ainsi une vision purement cognitive du processus d'enseignement/apprentissage. De nombreuses études se sont intéressées aux répertoires langagiers des apprenantes et des enseignantes de langues, à leurs interactions sociales (Castellotti et Moore, 2011; Moore, 2006) et à leurs contextes socioculturels et idéologiques (Cummins et Early, 2011; Dagenais, Day et Toohey, 2006; Darvin et Norton, 2015; Kramsch, 2009; Norton, 2013). Ces travaux fondamentaux ont contribué à mieux définir, d'un point de vue épistémologique, le processus de construction identitaire à l'œuvre dans des environnements d'enseignement/apprentissage des langues. Compte tenu du fait que ces recherches se penchent, entre autres, sur la façon dont les expériences (personnelles, familiales, professionnelles, scolaires, etc.) des apprenantes et des enseignantes influencent et forgent leurs identités, on peut dire qu'elles accordent, d'un point de vue ontologique, une place centrale à l'être humain et à son vécu.

Les théories issues du néo-matérialisme et du posthumanisme nous proposent d'adopter une perspective onto-épistémologique différente, dans laquelle l'être humain est décentré. Par là même, elles nous amènent à remettre en question les présupposés anthropocentriques sous-jacents aux théories sociolinguistiques, poststructurelles et socioculturelles. Smythe et coll. (2017) nous encouragent ainsi à repenser le concept d'apprentissage des langues à la lumière des théories issues du néo-matérialisme pour le considérer comme « [an] ongoing phenomena entangled with material elements in the world, including human bodies, languages and a myriad of other environmental 'things' » (p. 34). C'est en suivant cette piste, également proposée par d'autres (Dagenais, Brisson, André et Forte, 2020; Vasilopoulos et Bangou, 2015; Waterhouse et Arnott, 2016) que je propose, dans le cadre de cet article, de perturber le sens habituellement attribué à l'identité jusque-là perçue, en didactique des langues, comme étant principalement la propriété d'un sujet humain défini et préexistant. Pour ce faire, je m'appuie sur des théories sociomatérielles issues des travaux de Gilles Deleuze et Félix Guattari (1980), du posthumanisme et du néo-matérialisme (Barad, 2007; Braidotti, 2013, 2019), et je me pose la question suivante : que se passe-t-il quand on décentre l'être humain et qu'on (re)met au premier plan le monde matériel, comme de nombreuses perspectives autochtones nous encouragent également à le faire (Betasamosake Simpson, 2017; Coulthard, 2014; Deloria, 2012; TallBear, 2015; Watts, 2013) ?

Dans le cadre de ce numéro thématique, cette perspective sociomatérielle m'amène plus précisément à tenter de comprendre comment apprenantes plurilingues, espaces, chercheuses, et matériels (numériques et autres) s'enchevêtrent dans le processus de construction identitaire lors de la production d'histoires numériques en contexte scolaire.

Dans ce qui suit, je commence en partageant mes questionnements méthodologiques. Puis, je donne des informations sur le projet de recherche subventionné2 dans le [End Page 333] cadre duquel ont eu lieu les moments qui seront partagés ultérieurement. Ce projet de recherche vise à générer des questions novatrices à la lumière, notamment, des théories néo-matérialistes et posthumanistes, relatives aux expériences des enseignantes et des apprenantes de langues lors de la création d'histoires bilingues avec ScribJab, un site Internet/une application qui met en avant la compétence plurilingue de ses utilisatrices. Enfin, dans la section centrale de cet article, j'offre les descriptions narratives de deux rencontres sociomatérielles qui se sont déroulées au sein d'une école, ainsi que quelques réflexions et questions. C'est en tant que chercheuse et enseignante que j'étais présente dans cette école et que je m'interroge donc sur ce qu'implique un regard néo-matérialiste pour les écoles, lieux-clés de l'enseignement/apprentissage. Cette question, à la fois pédagogique, didactique et académique, se veut multiple et continue. Elle se déroule et se complexifie au fil des descriptions narratives et des réflexions partagées ci-dessous, en suivant mes interrogations et mes intuitions. Elle n'aboutit pas nécessairement à une réponse spécifique, mais interroge plutôt les événements auxquels j'ai pris part, sans limiter la possibilité d'autres ressentis. En suivant des pistes lancées par Deleuze et Guattari (1980), je souhaite m'éloigner d'une posture purement interprétative pour tracer des « lignes de fuite ou de déterritorialisation » (p. 32), des pistes spéculatives au travers desquelles se dessinent des processus de construction identitaire différents.

Questionnements méthodologiques

Dans cette section, en premier lieu, j'explique en quoi consiste mon engagement dans une enquête post-qualitative en « pensant avec les théories ». Je décris ensuite le processus de rhizoanalyse sur lequel je m'appuie afin d'explorer des données qui ont piqué ma curiosité.

Penser avec les théories, une forme d'enquête post-qualitative

Bien que la recherche qualitative se soit distanciée de la recherche quantitative, elle a tout de même été influencée par son protocole de recherche strict et systématique. En effet, les éléments suivants, issus de la recherche quantitative, sous-tendent encore souvent aussi la recherche qualitative : contexte de recherche, question(s) de recherche, objectif(s) de recherche, cadre théorique, méthodologie, méthodes (de production, de recueil et d'analyse des données) et identification de limites. Ces éléments constituent des repères aisément identifiables pour les membres de la communauté académique et soulignent donc une certaine forme de « culture » commune. Je m'interroge toutefois sur la nécessité des frontières étanches établies entre ces éléments et de la linéarité qui les accompagne.

St. Pierre (2018, 2021), Davies (2014a), Toohey (2018), Kuby et Gutshall Rucker (2016) et Bangou, Waterhouse et Fleming (2020), entre autres, nous invitent à nous interroger sur la séparation qui résulte de ce protocole entre, d'un côté, chercheuse/détentrice de savoirs qui l'amènent à découvrir et à interpréter des phénomènes de recherche, et de l'autre, ces phénomènes de recherche en attente de découverte et d'interprétation. J'explore ici moimême la possibilité de suivre des pistes hors du cadre de la méthode qualitative conventionnelle en m'engageant dans une « enquête post-qualitative » (St. Pierre, 2021) qui me pousse à m'interroger sur cette division entre théorie et pratique. Barad (2007) insiste sur le fait que les pratiques épistémologiques et ontologiques sont en fait enchevêtrées : « Practices of knowing and being are not isolable; they are mutually implicated. We don't obtain knowledge by standing outside the world; we know because we are of the world. We are part of the world in its differential becoming » (p. 185, les italiques font partie du texte original). Nous faisons donc nous-mêmes partie des éléments de la recherche, et c'est ainsi que [End Page 334] nous apprenons, de façon enchevêtrée, incarnée, dynamique et imprévisible. Cette posture nous encourage à accepter qu'il est possible (et souhaitable) de ne pas inscrire nos projets de recherche dans un processus linéaire et systématique que l'on peut diriger et mettre à distance. Au sein d'une enquête post-qualitative, on ne peut déterminer à l'avance quelles connaissances onto-épistémologiques émergeront, et celles-ci se manifesteront petit à petit, en « vivant » la recherche, et non en la menant.

Au début de ce projet, l'équipe de recherche dont je fais partie a adopté des méthodes d'enquête ethnographique (Creswell et Poth, 2017; Heller, 2008), et a, par la suite, décidé de délaisser le processus méthodologique qualitatif conventionnel d'analyse et de codage des données (Brisson, Forte, André et Dagenais, à paraître; Dagenais, Brisson, André et Forte, 2020). Dans le cadre de cet article, je remets également en question certains aspects de ce processus méthodologique et m'efforce de changer mes habitudes et de continuer à explorer différentes façons de faire.

Je commence donc ici par reconsidérer le statut des données3, non comme des ressources inanimées à recueillir, à catégoriser, à analyser et à exploiter, mais comme des participantes au projet de recherche, ayant un potentiel et une capacité d'agir (MacLure, 2013). Les moments que je partage dans la section centrale de cet article m'ont marquée, lorsqu'ils ont eu lieu, et à nouveau lorsque je visionnais les enregistrements vidéo. Comme Ringrose et Renold (2014) le soulignent elles-mêmes, il est possible de déconstruire la linéarité sousjacente à nos pratiques de recherche, notamment en considérant autrement l'analyse et l'émergence de sens : « Rather than conceptualizing analysis as something that occurs post-fieldwork, we foreground how meaning making emerges over time: before 'research' begins, during live research encounters, and afterward » (p. 773).

Par ailleurs, l'approche proposée et décrite par Jackson et Mazzei (2012, 2018) sous l'appellation « thinking with theory » (penser-avec-les-théories) m'a permis d'articuler ce que j'ai vécu. Elle ouvre la possibilité d'un processus non linéaire et imprévisible, différent de celui de l'analyse. Mazzei et Jackson (2020) mettent en effet en avant l'idée que la théorie devrait être considérée comme une activité et non comme une application, car elle est toujours présente, au beau milieu de ce que l'on est en train de faire, avant, pendant et après notre présence « sur le terrain ».

La figure non linéaire du rhizome, centrale aux travaux de Deleuze et Guattari (1980), me semble ici adéquate afin de décrire les trajectoires de pensée tortueuses et imprévisibles qui émergent de l'enchevêtrement de phénomènes et de concepts dans le cadre de cette approche. Je propose ici l'idée qu'en pensant avec les théories, le processus dans lequel on s'engage devient rhizomatique puisqu'on ne peut déterminer à l'avance quelles idées vont se manisfester ou de quelle façon elles le feront. Le rhizome est, comme le souligne Zourabichvili (1994), « l'image… d'une pensée immanente qui ne sait pas à l'avance ce que signifie penser » (p. 65). Penser de façon rhizomatique implique donc qu'on laisse les concepts faire irruption lors des moments forts de nos projets de recherche et qu'on s'ouvre à l'émergence d'idées et de trajectoires de pensée imprévues au lieu d'essayer à tout prix de faire rentrer nos données dans des contextes théoriques préexistants, à un stade spécifique de nos projets.

Dans la sous-partie suivante, je décris une approche différente de celle du codage et de l'analyse de données qui m'amène à suivre des trajectoires rhizomatiques.

Rhizoanalyse

C'est en suivant des pistes lancées et explorées par d'autres avant moi (p. ex. : Bangou, 2020; Bangou et Arnott, 2018; Sellers, 2013, 2015; Waterhouse, 2020a, 2020b) que je m'engage ici [End Page 335] dans une rhizoanalyse. Ceci me permet de remettre en question l'idée qu'il est possible de reproduire un calque de la réalité de nos projets de recherche par l'entremise de la classification, l'organisation et le partage des données que l'on a recueillies (Bangou et Vasilopoulos, 2018).

En rhizoanalyse, le sujet humain est constamment décentré (Masny, 2013; Waterhouse, 2020a) : si, en tant que chercheuse, je fais bel et bien partie d'un « agencement de recherche », j'en constitue cependant seulement UN des multiples éléments sociomatériels qui le composent. Il en va de même pour les autres participantes humaines. Deleuze définit l'agencement comme « une multiplicité qui comporte beaucoup de termes hétérogènes, et qui établit des liaisons, des relations entre eux » (Deleuze et Parnet, 1996, p. 84). Un agencement de recherche comprend donc des textes, des images, des écrans, des organes (yeux, oreilles, doigts, etc.), des lieux, des émotions, etc. (Waterhouse, 2020b), et ce qui unit ces éléments hétérogènes, c'est leur « co-fonctionnement » (Deleuze et Guattari, 1980, p. 101). Les descriptions narratives que je partage ci-dessous sont pour moi plus que des extraits de données. Elles constituent des textes que j'ai tenté d'écrire en adoptant un regard sociomatériel qui ne se focalise pas essentiellement sur le sujet humain et sont, en ce sens, tout aussi importantes que les concepts avec lesquels je pense.

De plus, chaque agencement étant multiple et différent, il est important de noter que les agencements présentés dans cet article ne seront jamais les mêmes ailleurs. Toohey (2018) nous rappelle qu'en choisissant l'agencement comme unité de base, on effectue nécessairement des « coupures agençantes » (agential cut en anglais, notion baradienne) et des sélections : ce que l'on documente, ce qui constitue un ensemble, à moment donné, n'est pas une vérité universelle et ne peut être qu'éphémère et partiel (p. 89).

Agencements et rhizoanalyse vont donc de pair, car, comme Waterhouse (2020b) l'explique : « any rhizoanalysis could be otherwise and is always necessarily provisional and unfinished » (p. 143). C'est ce qui fait que la rhizoanalyse n'est pas une méthode reproductible puisqu'il n'y a pas de protocole à suivre et à répéter (Bangou, 2020). Et c'est donc la rhizoanalyse qui me permet, dans le cadre de cet article, de penser avec les théories de façon non linéaire et non conventionnelle, en me concentrant sur des agencements qui se sont formés lors de moments partagés ci-dessous.

J'invite les personnes qui lisent ce texte à prêter attention à la façon dont ces agencements changent aussi lorsqu'elles y ajoutent leurs propres corps, expériences, émotions, les lieux dans lesquelles elles se trouvent en lisant cet article et les concepts qui leur viennent à l'esprit. Tout cela, comme je l'ai expliqué plus haut, contribue à (re)définir la recherche comme effort spéculatif qui dévoile des impressions et des pistes de ce qui s'est produit, et de ce qui pourrait, potentiellement, arriver.

Contexte de la recherche

Dans cette section, je partage des moments qui ont eu lieu au cours de deux visites dans une école élémentaire, en zigzaguant entre descriptions narratives, figures et captures d'écran. Le regard que je pose ici, s'il peut parfois, dans sa mise en œuvre, rappeler certaines pratiques propres à l'ethnographie de la salle de classe, s'en démarque cependant de plusieurs façons. Tout d'abord, je ne considère pas les descriptions narratives, figures et captures d'écran présentées ci-dessous simplement comme relevant de méthodes de recueil et de partage de données. Pour moi, elles font partie de notre « mobilier mental » (Spivak, 2014) au même titre que les concepts qui guident et transforment ma pensée. Au sujet, plus particulièrement, des captures d'écran présentées ci-dessous, je souhaite insister sur le fait qu'elles ne [End Page 336] sont pas des photographies. La différence est importante, car, comme Deleuze (1983), en se référant à Bergson, le souligne, je ne cherche pas à « reconstituer [des] mouvement[s] avec des instants ou des positions » (p. 12), ou à capturer des « poses » représentant des « instants privilégiés » (p. 13). Je cherche plutôt à partager des coupes, des sélections qui illuminent des « instants quelconques » (p. 13) qui ont piqué ma curiosité. Autrement dit, les descriptions narratives, figures et captures d'écran participent toutes à un agencement de recherche partiel et unique, et c'est de l'enchevêtrement de tous ces éléments avec la théorie que naissent les réflexions présentées dans cet article.

Avant de me lancer dans une rhizoanalyse de ces deux moments, je souhaite présenter quelques informations importantes au sujet du contexte de ce projet de recherche. Casey (1993) insiste sur le fait que les environnements dans lesquels nous vivons sont essentiels : « Place is as requisite as the air we breathe, the ground on which we stand, the bodies we have… Nothing we do is unplaced. » (p. ix). Les environnements associés aux moments auxquels je me réfère ci-dessous jouent donc un rôle crucial dans les agencements décrits, rôle qui va bien au-delà de celui de toile de fond. Dans cet ordre d'idée, Watts (2013) insiste sur l'impossibilité de séparer la pensée de son environnement en se référant au concept « Place-Thought » et explique que les peuples autochtones Haudenosaunee et Anishnaabe ont toujours reconnu le fait que l'environnement peut agir au même titre que les êtres humains.

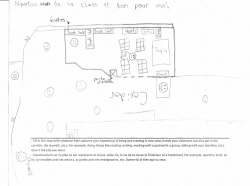

Le dessin d'une des élèves rencontrées lors de ces visites (voir figure 1 ci-dessous) nous donne un aperçu de cet environnement de vie, de travail, de création et de collaboration et de l'importance que ce dernier revêt. Le fait, notamment, qu'elle ait représenté des espaces qui se situent à l'extérieur de la salle de classe et les ait identifiés comme des espaces dans lesquels il est agréable de travailler n'est pas négligeable.

Au cours de trois sessions, notre équipe de recherche a donc été invitée à passer du temps avec les 23 élèves d'une classe de 4e/5e/6e année d'immersion française et leurs deux enseignantes, Lowri et Amélie4, au sein d'une école élémentaire située dans un quartier populaire d'une métropole de la Colombie-Britannique. Avant et après ces sessions, j'ai également eu la chance d'enseigner en tant que suppléante dans cette classe à plusieurs reprises. Cet environnement immersif, courant dans cette province, a pour but officiel, en théorie, de donner l'opportunité aux élèves qui ne sont pas francophones de devenir bilingues, en français et en anglais. En pratique, ce but donne lieu à toutes sortes de stratégies et de systèmes pédagogiques. Certains visent à encourager les élèves à s'exprimer en français le plus souvent possible alors que d'autres tentent de les décourager à s'exprimer en anglais. Les systèmes d'émulation ou de punition qui sont mis en place autour des langues dans ces classes d'immersion délimitent dès lors un espace « strié » (Deleuze et Guattari, 1980) et contraignant dans lequel les apprenantes ont peu de liberté par rapport au choix de la langue dans laquelle elles doivent s'exprimer.

Certaines décisions pédagogiques prises par Lowri et Amélie se démarquent de ces systèmes. Lors d'une entrevue menée dans leur salle de classe quelques mois après les visites de notre équipe de recherche, les deux enseignantes et les chercheuses ont discuté du fait que les élèves de cette classe pouvaient choisir de travailler à différents endroits, à l'intérieur et à l'extérieur de leur salle de classe (comme cela est représenté dans la figure 1 ci-dessus). Lowri a expliqué que « les enfants ont besoin d'un peu de liberté [et] qu'ils sont motivés par la liberté ». Ce à quoi Amélie a ajouté qu'« il y a [ainsi] moins de limites autour de… non, tu dois faire ça comme ça, c'est exactement comme ÇA que je veux que tu le fasses, écris sur CE papier, sur CE pupitre, assis comme ÇA » (les majuscules ont été [End Page 337]

Dessin d'une élève en réponse à l'amorce proposée au bas de l'image

ajoutées dans ces extraits d'entrevue pour exprimer l'emphase mise sur ces mots à l'oral). Autrement dit, le fait de laisser les élèves se déplacer et, potentiellement, choisir d'aller travailler, lire, écrire ou discuter loin de la salle de classe ouvre donc un espace « lisse », espace de choix et de liberté dans la perspective deleuzo-guattarienne qui va de pair avec l'espace « strié » évoqué plus haut. Ceci est important pour leur bien-être, comme en attestent les bonhommes-sourire choisis par l'élève qui a annoté le plan de classe présenté dans la figure 1. Lors de l'entrevue, Amélie et Lowri nous ont aussi parlé de l'importance des « mouvements des corps » des enfants et les ont reliés à un sens d'indépendance qui participe à leur développement. Dans son étude sur les interactions en classe de langues, Cicurel (2011) explique en effet que « l'apprentissage va de pair avec des mouvements du corps » et déplore le fait que « c'est précisément ce mouvement que l'on apprend aux enfants à réprimer, dès le cycle primaire » (p. 208).

Dans une classe d'immersion, la question de la flexibilité des environnements d'apprentissage, en lien avec les besoins des apprenantes et les choix pédagogiques des enseignantes, engage donc de nombreux facteurs, tels que le bien-être de toutes, les dynamiques d'apprentissage et l'équilibre entre les différentes langues mobilisées. C'est cet environnement, dans lequel espaces striés et espaces lisses s'enchevêtrent, où se jouent des dynamiques identitaires complexes que je propose ici d'observer d'une manière différente. [End Page 338]

Dans la section suivante, je pense donc avec cinq concepts issus des perspectives deleuzo-guattariennes, du néo-matérialisme et du posthumanisme – répertoires spatiaux, agencements, matérialité des corps, débordements et flux d'affect. J'aimerais ici souligner que certaines idées centrales à ces théories ne sont pas vraiment « nouvelles ». En effet, bon nombre de perspectives autochtones mettent de l'avant l'idée que celles et ceux qui sont souvent désignés comme « non-humains » dans une vision du monde occidentale ont également la capacité d'agir et d'influencer les relations sociomatérielles qui façonnent nos vies « humaines », comme le souligne TallBear (2015). Ces perspectives autochtones sont bien souvent réduites au silence ou ignorées (Betasamosake Simpson, 2017; Todd, 2016) au profit de théories qualifiées de plus « récentes » (Rosiek, Snyder et Pratt, 2020). Je fais donc également le choix, dans le cadre de cet article, de mettre en avant des concepts issus de perspectives autochtones pour souligner, avec respect, leur préexistence, leur importance et leur pertinence afin d'aller audelà de certaines idées préconçues au sujet du rôle joué par les espaces et les objets « inanimés » qui participent pourtant bien aux dynamiques d'enseignement/apprentissage.

Rhizoanalyse de deux rencontres sociomatérielles

Deux rencontres sont présentées ci-dessous sous forme de descriptions narratives. J'utilise ici le terme « rencontre » en adoptant la vision que propose Davies (2014b) d'un phénomène expérimental dans lequel les chercheuses sont immergées et ne peuvent contrôler ce qui en émergera (p. 734). Ces deux rencontres se sont présentées à mes yeux comme importantes et intrigantes et ce, dès qu'elles ont eu lieu. MacLure (2013) décrit de la manière suivante cette capacité qu'ont les données à agir et à briller afin d'attirer notre attention :

we are obliged to acknowledge that data have their ways of making themselves intelligible to us. This can be seen, or rather felt, on occasions when one becomes especially 'interested' in a piece of data. … I described that kind of encounter in terms of the data beginning to 'glow'.

(pp. 660-661)

À travers une démarche rhizomatique, je suis ici des lignes de fuite imprévisibles et invite à nouveau celles et ceux qui me lisent à participer à ce mouvement, en portant attention aux parties des descriptions narratives qui les attirent et aux questions, connexions et nouvelles ramifications qui émergent pendant leur lecture.

Première rencontre

Lowri et Amélie viennent tout juste d'expliquer à leurs 23 élèves les consignes de leur projet d'écriture d'une histoire bilingue à l'aide de l'application ScribJab. Il s'agit en fait d'un projet transdisciplinaire puisque les élèves doivent intégrer des nombres dans leurs histoires, mêlant des phrases descriptives et narratives en deux langues à des opérations mathématiques (voir la feuille de consignes présentée dans la figure 2 ci-dessous). Dans cette salle de classe, un charriot contenant un iPad pour chaque élève assure un accès constant et rapide à ces outils numériques.

Caméra en main, je sors de la classe pour suivre une élève qui se dirige, iPad sous le bras, vers une passerelle qui relie deux bâtiments. C'est une sorte de couloir avec des fenêtres qui courent sur toute sa longueur, des deux côtés. Deux autres élèves de cette classe, Louise et Rori, se sont installées sur un des rebords de la passerelle. Louise tient un objet antistress en forme de demi-citron entre ses mains et Rori tient un iPad. La feuille de consignes est là elle aussi, par terre, près de Rori. [End Page 339]

Feuille de consignes distribuée par Lowri et Amélie avant que les élèves ne se lancent dans la création de leurs histoires avec ScribJab

Je me dirige vers Louise et Rori et les salue. Je leur demande si elles sont d'accord pour que je les filme5. Elles acquiescent. Le demi-citron antistress se trouve entre la main et le genou gauches de Louise. Elle l'écrase tout en continuant de me parler, de sourire, et de regarder l'écran de l'iPad que Rori a dans les mains.

Rori tourne la tête vers Louise et lui dit quelque chose en français en pointant du doigt une histoire déjà commencée qui a été enregistrée sur l'iPad : « Ça, c'est hier… Hier j'ai fait un peu… ». Je note que leur interaction a lieu spontanément en français alors qu'elles sont loin de leur salle de classe.

Rori clique sur certaines options qui apparaissent à l'écran pour commencer une nouvelle histoire, tenant toujours l'iPad entre ses mains, à plat sur ses genoux. Le demi-citron se trouve [End Page 340]

sur la passerelle, on voit Louise et le citron antistress, Rori et l'iPad, la feuille de consignes, un magnétophone et une petite figurine à côté de la feuille. On ne voit pas la chercheuse (moi) qui filme l'extrait en question, caméra en main (enregistrement vidéo du 5 février 2019).

toujours entre les mains de Louise qui continuent de l'écraser. Les yeux de Louise sont fixés sur l'écran.

ScribJab leur demande de sélectionner les langues dans lesquelles elles vont écrire leur histoire. Rori dit « Mmh French ». Louise demande, ses mains toujours occupées avec le demi-citron : « Français et Anglais ou Anglais et Français ? ». Rori répond : « Uh … Français et Anglais ». La main gauche de Louise est placée sur son genou, sous le demi-citron, et sa main droite, placée dessus, l'aplatit.

Plusieurs personnes passent près de nous et on les entend parler en bruit de fond. On ne comprend pas bien ce qu'elles disent, mais on perçoit de l'anglais et du français.

Au cours des cinq minutes qui suivent, les mains de Louise et de Rori se font passer l'iPad à plusieurs reprises et des bouts de phrases, surtout en français, mais aussi en anglais, sont échangés alors qu'elles décident ensemble des nombres et des opérations mathématiques qu'elles vont inclure dans leur histoire.

À travers cette première description narrative et la capture d'écran 1, l'agencement sociomatériel suivant émerge : couloir-iPad-feuille d'instructions-ScribJab-anglais-françaischercheuse-caméra-passerelle-Rori-iPad-Louise-citron antistress6. Dans la description présentée ci-dessus, la passerelle, située à l'extérieur de la salle de classe, a attiré plusieurs entités : les trois élèves ainsi que divers objets (demi-citron antistress, une autre figurine, la feuille d'instructions, des iPads), moi-même et ma caméra. Si l'on choisit de se concentrer sur les « trajectoires » qui se dessinent et s'entrecroisent (Adams et Thompson, 2016), l'agencement qui prend forme s'éloigne alors d'un parcours anthropocentrique linéaire et prévisible. Lenters et McDermott (2020) soulignent justement le fait que ce n'est pas la participation ou la présence des êtres humains qui prévaut lorsque l'on voit le monde au travers de relations non hiérarchisées qui animent un agencement donné (p. 21). Et c'est justement cela qui m'amène à me poser des questions qui repoussent les limites d'un processus de construction identitaire jusque-là principalement perçu comme individuel et humain. [End Page 341]

Cela ne signifie pas qu'une analyse qui se concentrerait sur les répertoires plurilingues de ces deux élèves ou sur l'alternance entre français et anglais qui a lieu dans cet extrait ne serait pas pertinente. Mais si l'on tente de poser un regard sociomatériel sur cette rencontre, on peut dès lors prendre du recul par rapport à deux éléments importants : d'une part, la vision anthropocentrique de la place et du fonctionnement des langues, courante dans les domaines d'études de l'enseignement/apprentissage des langues, de la didactique des langues et de la sociolinguistique, et, d'autre part, la vision socioculturelle et hiérarchisée des pratiques de littératies, centrale dans le courant des nouvelles études de la littératie (New Literacy Studies en anglais), telle que Kalantzis et Cope (2012), le New London Group (1996), ou Pahl et Rowsell (2012) l'ont définie.

La définition de la compétence plurilingue et pluriculturelle de l'être humain considéré comme acteur social (Coste, Moore et Zarate, 1997/2009) a permis de remettre en question un processus de construction identitaire figé qui se répète, d'une situation de communication à une autre, d'un individu à un autre. De même, la vision socioculturelle des pratiques de littératie qui se trouve au cœur des nouvelles études de la littératie a permis de mettre de l'avant l'idée que nos pratiques de littératie ne se produisent pas en vase clos, qu'elles ont lieu dans la vie de tous les jours, et pas seulement en milieu scolaire ou académique.

Le fait de porter un regard posthumaniste et néo-matérialiste sur l'identité, à l'aide également de perspectives autochtones, ne rejette pas nécessairement ces idées, mais me permet d'adopter une vision du monde différente. Dans cette dernière, l'unité de base n'est plus l'être humain puisqu'il ne constitue, dans ces perspectives ontologiques fondamentalement différentes, qu'un des éléments de l'agencement et qu'il n'est pas le seul à avoir la capacité d'agir. La subjectivité, telle qu'on l'a souvent comprise et expliquée de façon essentiellement anthropocentrique à travers les théories sociolinguistiques, poststructurelles et socioculturelles, se trouve, par conséquent, transformée : les êtres humains, en lien avec bien d'autres éléments, « cessent d'être des sujets pour devenir des événements, dans des agencements » (Deleuze et Guattari, 1980, p. 320).

Il en résulte la nécessité de redéfinir les répertoires sociolinguistiques, comme Pennycook (2018) le souligne dans la citation suivante : « [these] need to be understood in terms of spatial distribution, social practices and material embodiment rather than the individual competence of the sociolinguistic actor who has held centre stage over the last few decades » (p. 47, les italiques ont été ajoutés). Les langues et les matériels qui participent aux pratiques de littératie (dans l'agencement décrit ci-dessus, l'anglais, le français, l'iPad, le demi-citron antistress et l'application ScribJab, entre autres) ne sont donc plus définis comme des outils ou des ressources qui répondraient à des besoins de communication entre êtres humains, mais comme des participants eux-mêmes, générant une certaine force qui alimente la capacité d'agir distribuée entre les différents éléments, humains et matériels, impliqués dans l'agencement en question.

Le français et l'anglais, langues toutes deux présentes dans cet agencement, sont donc ici à prendre en compte en relation avec les autres éléments présents auxquels elles sont reliées. Il y a, entre autres, ScribJab, qui exige que ses utilisatrices écrivent des histoires bilingues, mais aussi la passerelle dans laquelle se déroule le moment décrit et le demi-citron antistress. Envisager une approche spatiale des répertoires dans laquelle les langues, les iPads, les applications et d'autres objets constituent des éléments de l'agencement sociomatériel au même titre que les êtres humains et ne pas envisagés ces objets principalement comme des outils à la disposition des êtres humains nous permet de déterritorialiser des modes de pensée anthropocentriques qui ont, depuis longtemps, dans la pensée occidentale en particulier, attribué aux [End Page 342] êtres humains des identités cloisonnées et supérieures. Dans le même ordre d'idée, TallBear (2015) nous rappelle que les perspectives autochtones, quant à elles, n'ont jamais marqué cette différence entre êtres humains et non-humains :

Indigenous peoples have never forgotten that nonhumans are agential beings engaged in social relations that profoundly shape human lives. … for many indigenous peoples, their nonhuman others may not be understood in even critical Western frameworks as living. "Objects" and "forces" … are known within our ontologies to be sentient and knowing persons.

(p. 234)

Lemieux et Rowsell (2020), en contexte d'études des maker literacies, soulignent aussi cet aspect relationnel important qui unit êtres humains et matériels et remettent en cause l'attribution exclusive de la capacité d'agir aux êtres humains en adoptant une posture posthumaniste. Dans une autre publication, Lemieux (2020) suggère que l'on considère la capacité d'agir comme émergeant des relations qui se tissent entre les différents éléments d'un agencement : « it happens in relationality and is not bound by, or does not belong to, humans/subjects » (p. 128, les italiques ont été ajoutés).

Par conséquent, au lieu d'assigner à Rori et à Louise des identités de locutrices bilingues, d'utilisatrices d'un outil numérique qui leur permettrait d'alterner l'usage du français et de l'anglais lors de la création de leur histoire avec ScribJab, je propose que l'on prête ici attention aux agencements identitaires qui changent d'un moment à un autre, à ce que Brisson, André, Forte et Dagenais (2019) nomment des « identités-qui-s'agencent ». Celles-ci incluent, entre autres, l'espace étroit qui rapproche Rori et Louise, la tablette qui les encourage à alterner entre les deux langues, ainsi que le demi-citron et le bruit constant dans ce lieu de passage qui ne semblent pas les distraire, au contraire. À la lumière des théories posthumanistes, Toohey (2018) nous propose d'envisager le positionnement identitaire de nos élèves autrement, comme un devenir possible et imprévisible :

in assemblages, any one thing (person, apparatus, machine, weather, and so on) has porous boundaries, and thus disentangling the identity of any one thing on its own is impossible. … With a commitment to relational ontologies, material things (and material people) are becoming in unique event/assemblages that include other agencies.

(p. 89, les italiques ont été ajoutés)

Quelles implications a alors le fait d'envisager ces identités non cloisonnées et poreuses pour le domaine de la didactique des langues et pour les croyances qui sous-tendent les pratiques pédagogiques de l'enseignement/apprentissage des L2 ? Explorer les relations qui se tissent entre les éléments d'un agencement toujours temporaire, explorer ces lieux de passage dans lesquels le français semble émerger spontanément sont deux pistes, parmi d'autres, qui nous amènent à considérer autrement des notions et des croyances que l'on tient pour acquises dans ces domaines d'études et dans nos pratiques pédagogiques, comme Bangou, Waterhouse et Fleming (2020) nous encouragent à le faire.

Deuxième rencontre

La main droite de Rori écrase le demi-citron sur la table. Les mains de Louise attrapent l'iPad. Derrière la caméra, je fais un commentaire au sujet du demi-citron : « Toujours avec le squishy ball », en reprenant une expression en anglais qu'elles ont-elles-mêmes utilisée pour désigner cet objet. Louise sourit et dit : « On fait une [histoire] à propos de ça ». L'index droit de Louise fait défiler les pages sur ScribJab pour me montrer que le [End Page 343] demi-citron est devenu un personnage de leur histoire. Les yeux de Louise fixent l'écran et elle sourit. Je regarde l'écran moi aussi et je ris. L'index de Louise se soulève en atteignant une page sur laquelle « Monsieur Lemon » est inscrit. Rori sourit. Pendant que les pages de l'histoire défilaient sur l'écran, les mains de Rori étaient occupées à manipuler et écraser le demi-citron, l'objet physique qui a servi de modèle pour Monsieur Lemon, sur la table. Rori continue de sourire alors que je ris et dis : « Ça, c'est drôle ! ». Les mains de Rori attrapent le demi-citron et le pressent, tout en le rapprochant de son double numérique sur l'écran de l'iPad.

L'activité de création d'histoire continue en suivant plus ou moins la même dynamique d'échange et de danse entre mains, objets antistress (le demi-citron et aussi une petite figurine en forme d'ours) et iPad. Sans qu'il y ait recours à la parole, les mains de Louise et Rori échangent les objets antistress et l'écran de l'iPad. Un second personnage apparaît à l'écran, en plus de Monsieur Lemon. L'index droit de Rori trace des traits à droite de ce nouveau personnage. L'index gauche de Louise est positionné en haut de l'écran de l'iPad et semble hésiter à toucher l'écran. Lorsqu'il se pose finalement sur la palette de couleurs en haut de l'écran, l'index droit de Rori se soulève instantanément pour reprendre son activité une fois la couleur sélectionnée par l'index gauche de Louise. Elles ne se parlent pas, mais leurs doigts communiquent, de concours avec l'écran de l'iPad, et leurs visages, très près de l'écran.

À un moment, la caméra s'approche de la table, de l'iPad et des deux filles, et on entend ma voix: « Qui est CE petit personnage? ». La main de Louise prend la figurine en forme d'ours pour me la montrer et je m'exclame: « Ooooh » pendant qu'elle dit, à voix basse: « Monsieur Bear ».

Rori se redresse et dit : « Ok » et Louise fait glisser l'iPad sur la table afin de le rapprocher d'elle. Son index droit touche l'écran et fait apparaître le clavier. Ses deux index commencent à toucher des lettres sur le clavier de l'iPad et elle dit à voix haute ce qu'elle est en train d'écrire. Pendant que Louise écrit, les mains de Rori s'occupent en pressant le demi-citron. Elle le fait voler au-dessus de la tête de Louise et parle à voix basse. Louise sourit et continue de parler et d'écrire. On m'entend rire doucement. Rori replace le demi-citron sur la table et tape dessus avec son poing droit fermé. À plusieurs reprises, Rori tourne la tête vers l'écran afin de regarder ce que fait Louise, ses mains toujours occupées avec le demi-citron. L'écran de l'iPad parvient à garder l'attention de Louise.

La main droite de Louise arrête de toucher l'écran et pousse légèrement l'iPad vers Rori. Les mains de Rori attrapent l'iPad et le tiennent tout droit. La main gauche de Louise, maintenant qu'elle n'est plus occupée avec l'iPad, attrape le petit ours qui reposait sur la table. Les doigts de Rori se mettent à écrire dans les boîtes de texte.

Je leur pose une question, en français : « Comment est-ce que vous avez pensé à écrire une histoire sur Monsieur Lemon et Monsieur Bear ? » Louise se retourne et me regarde en répondant : « Hum parce que nous avons les squishy… avec nous » et en continuant à écraser le petit ours. Elle le fait rouler sur la table sous la paume de sa main gauche et se retourne à nouveau pour regarder l'écran sur lequel Rori se concentre.

Dans cette seconde description narrative, la danse complexe à travers laquelle s'orchestre la création de cette histoire dans un couloir d'école m'a frappée et fascinée, lorsque je filmais la scène décrite et lorsqu'après je l'ai visionnée sur mon ordinateur. Avant que ce moment n'ait lieu, les deux enseignantes se sont adressées à leurs élèves afin de leur demander de terminer leurs histoires sur les nombres et opérations mathématiques. Puisque Rori et Louise avaient terminé leur histoire la veille, elles ont demandé si elles pouvaient créer [End Page 344]

on voit Louise en haut et Rori en bas, l'iPad au centre, le demi-citron antistress représenté de profil à l'écran, l'ours antistress également représenté de profil, avec une cape à l'écran, le demi-citron antistress (objet) sur la table, en bas, et la figurine de l'ours (objet) à côté de Louise. On ne voit pas la chercheuse (moi) qui filme l'extrait en question, caméra en main (enregistrement vidéo du 7 février 2019).

une autre histoire, à propos de quelque chose de différent. Les enseignantes ont accepté et les deux filles sont sorties pour aller s'installer à une table située dans le couloir. Comme dans la première rencontre, il s'agit à nouveau d'un lieu de passage bruyant qu'elles semblent apprécier.

Kuby et Gutshall Rucker (2016) remarquent que, dans les espace-temps striés des salles de classe, les élèves se familiarisent souvent avec l'acte d'écriture à travers toute une série de limites et d'impositions (limite de mots, limite de temps, imposition d'un format, d'une amorce, du matériel utilisé, du lieu de production, etc.). Elles ont donc décidé de se lancer, avec des élèves d'école élémentaire, dans des façons d'écrire qui diffèrent du type de pratiques [End Page 345] de littératies cloisonnées traditionnelles qui requièrent que chaque élève écrive son histoire dans son cahier avec un crayon, assise à un pupitre. Des écrits différents (incluant des formats innovants et des collaborations imprévues) ont ainsi émergé à divers endroits de la classe et de l'école, en même temps que de nouvelles identités d'auteures en devenir se sont faites jour. Laisser élèves et matériels poursuivre ensemble des lignes de fuite, et les soutenir dans leurs actes d'écriture « hors normes », donne la chance à de nouvelles possibilités de s'actualiser. Au cours de la seconde rencontre décrite ci-dessus, il s'agit d'une nouvelle histoire à laquelle ont participé, entre autres, les deux objets antistress, l'iPad, le lieu dans lequel se trouvaient Rori et Louise, ainsi que leurs mains et leurs doigts, à travers toute une série de gestes notables.

À ce sujet, Sinclair et de Freitas (2014) proposent justement de repenser le rôle et la place des gestes et de remarquer l'importance de la matérialité des corps, notamment dans les environnements d'apprentissage qui impliquent des écrans tactiles. Selon elles, corps humains et écrans se transforment en entités enchevêtrées et complexes à travers l'acte du toucher : « In coupling with an object, in forming a new assemblage, the human body becomes a slightly different sensory apparatus » (p. 364). Dans cette seconde description narrative, les doigts de Louise et de Rori contribuent à de nouveaux agencements en entrant en contact avec l'écran et les objets présents sur la table. De nouvelles identités, toujours complexes et poreuses, se dessinent alors à travers la création d'une histoire qui aurait été bien différente si les deux enseignantes avaient donné des amorces précises et limitantes, si le demi-citron et l'ours n'avaient pas été présents, si Rori et Louise avaient dû rester dans la salle de classe, si elles avaient écrit leur histoire sur une feuille de papier avec un crayon, etc. Ces identités se font et se défont au fil de la performance orchestrée par toutes les entités qui y participent, à différentes échelles (doigts, yeux, écran, objets antistress, couloir, bruit, caméra, etc.). Souriau (2009) met en avant l'idée qu'il y a différentes manières d'exister et nous invite à considérer le fait que « l'existence peut se trouver, non seulement dans les êtres mais entre les êtres » (p. 88, les italiques ont été ajoutés). Ces identités se manifestent et évoluent dans ces espaces interstitiels, d'un moment à un autre, à travers cette rencontre sociomatérielle.

La pensée philosophique de Deleuze s'inscrit dans la définition spinozienne des corps et de l'affect qui part du principe que tout corps, humain ou non-humain, a la capacité d'affecter d'autres corps et est également susceptible d'être affecté par d'autres corps (Spinoza, 1842/1993). Deleuze (1981) insiste également sur le fait que nous ne sommes que « des ensembles de rapports », et non des entités aux frontières fixes et définies. Un autre élément à prendre en compte ici est donc que cette rencontre m'a affectée d'une certaine manière, pendant que je discutais avec Rori et Louise et que je les observais et les filmais, caméra en main. En fait, la caméra et moi-même formions un dispositif (apparatus en anglais) qui faisait partie de l'agencement, de l'ensemble des rapports formés durant cette rencontre. Ceci est perceptible dans les effets qui sont produits lorsque je pose des questions et lorsque je ris en réaction aux actions produites par Louise, Rori, les objets antistress, ce qui est écrit et dessiné sur l'écran, etc. Barad (2007) explique le rôle que jouent ces dispositifs : « Apparatuses are not passive observing instruments; on the contrary, they are productive of (and part of) phenomena » (p. 142). La caméra et mon corps de chercheuse et d'enseignante faisaient donc également partie intégrante de l'agencement décrit, loin d'en être un simple témoin passif et un outil externe neutre. Le fait de souligner les flux d'affect qui circulent dans ces ensembles de rapports met donc l'accent sur l'importance des relations [End Page 346] qui se forment au fil du moment décrit. Les agencements identitaires qui prennent forme à travers ces relations, ces flux d'affects, sont donc pluriels et temporaires. Ils ne seront pas les mêmes dans d'autres contextes, avec la présence et l'implication d'autres corps. Ils sont partagés et s'animent à travers ces flux d'affects. Deleuze et Guattari (1980) expliquent qu'un agencement est en fait un « ensemble de singularités et de traits prélevés sur le flux » (p. 506). Flux et agencements existent donc en puissance l'un dans l'autre, et n'existent pas l'un sans l'autre. Ce que cela implique, c'est qu'on ne peut plus voir l'identité comme une propriété attribuable à un corps individuel. Des identités-qui-s'agencent ne peuvent pas être fixées dans le temps de manière durable. Elles deviennent quelque chose de différent et d'imprévisible, d'un instant à un autre, à travers les agencements de relations, de flux et d'intensités (Waterhouse et Bangou, 2020) qu'elles traversent.

Deleuze (1990) insiste précisément sur le fait que ces flux d'affect « sont des devenirs qui débordent celui qui passe par eux (il devient autre) » (p. 187, les italiques ont été ajoutés). La notion de devenir joue donc ici un rôle important, comme dans la description du premier moment. Dans toute leur matérialité, les éléments humains et non-humains qui participent à une rencontre sociomatérielle, telle que celle décrite durant le second moment, constituent des points de relais temporaires par lesquels passent et débordent toutes sortes d'intensités, comme Gregg et Seigworth (2010) le décrivent ci-dessous :

affect becom[es] a palimpsest of force-encounters traversing the ebbs and swells of intensities that pass between "bodies" (bodies defined not by an outer skin-envelope or other surface boundary but by their potential to reciprocate or co-participate in the passages of affect).

(p. 2)

De concert avec Kuby et Gutshall Rucker (2016), je me pose donc les questions suivantes : comment l'acte d'écriture plurilingue et multimodal (mis en œuvre à travers les doigts et mains de Rori, de Louise, le demi-citron, l'ours, l'iPad, ScribJab, le couloir, le français, l'anglais et d'autres éléments) est-il situé et dynamique, traversé lui-même par des flux d'affects, et pas uniquement le résultat d'actions d'auteures humaines ? Quelles implications se profilent, à la fois pour les pratiques pédagogiques traditionnelles qui touchent à l'écriture, et pour les projets de recherche qui sont menés dans les domaines de l'enseignement/apprentissage des L2 et de la didactique des langues, lorsque l'on décentre notre regard pour prendre en compte l'importance de la matérialité des divers corps qui participent à la création d'histoires plurilingues et multimodales, des flux d'affects qui les traversent et des devenirs qui en résultent ?

Quelques remarques (in)conclusives

Bangou, Waterhouse et Fleming (2020) nous encouragent à accepter et à cultiver le non-conformisme, l'instable et l'ambigu dans nos projets de recherche. C'est ce que j'ai tenté de faire à travers ce texte, en allant au-delà des conventions dans l'analyse des données. En suivant la figure du rhizome deleuzo-guattarien, j'ai tenté de partager une façon différente de vivre une enquête en posant des questions et en encourageant celles et ceux qui me lisent à en imaginer d'autres. En présentant des moments de cette enquête qui m'ont particulièrement marquée, j'ai souhaité mettre l'accent sur la valeur d'une approche affective qui, au lieu de se lancer dans un processus épistémologique et heuristique, demande à ce que l'on considère les intensités affectives qui caractérisent ces moments (Ringrose et Renold, 2014). Kuby (2016) insiste sur le fait que l'on se doit de trouver de nouveaux outils lorsque les approches méthodologiques traditionnellement adoptées dans un domaine de recherche ne [End Page 347] s'alignent pas avec les théories qui nous aident à réfléchir avec nos données (p. 127). C'est ce que j'ai tenté de faire ici, en pensant avec des théories issues du néo-matérialisme et du posthumanisme, avec des concepts issus de perspectives autochtones, et en ayant recours à la rhizoanalyse. Le plan présenté dans la figure 1, ainsi que les descriptions narratives des deux rencontres et les captures d'écran, m'ont poussée à penser autrement la création d'histoires plurilingues et numériques, à travers des passages, des agencements et des ensembles de rapports impliquant différents corps, humains et matériels.

L'impact que la prise en compte de tous ces éléments a sur la façon dont on définit le processus de construction identitaire dans un environnement d'enseignement/apprentissage des L2, tel que celui décrit dans le cadre de cet article, est, à mes yeux, essentiel. Je souhaite retenir, en particulier, la notion de relation, central aux agencements décrits dans cet article sur lequel un des principes d'apprentissage des peuples autochtones développés par des Aînés en Colombie-Britannique (FNESC et FNSA, 2018) met l'accent : « Learning is holistic, reflexive, reflective, experiential, and relational (focused on connectedness, on reciprocal relationships, and a sense of place) ». C'est ainsi aussi que Braidotti (2019) propose de redéfinir le sujet, d'un point de vue posthumaniste : « This kind of subjectivity obviously includes non-human others, of both the organic and the technological kind. … This entails an open eye to the virtual possibilities about what one, or a collective 'we', is capable of becoming » (pp. 160–161).

Ouvrir la définition des identités des apprenantes pour qu'elle inclue le monde matériel dans toute sa complexité me semble constituer une piste à suivre importante et prometteuse dans les domaines de la didactique des langues et de l'enseignement/apprentissage des L2. Penser avec des théories sociomatérielles et suivre les pistes rhizomatiques que génère ce mode de pensée pourraient ouvrir nos regards d'enseignantes et de chercheuses à ce qui, trop souvent dans une perspective occidentale, continue de passer sous silence.

Magali Forte est étudiante en doctorat, instructrice, mentore et assistante de recherche à l'Université Simon Fraser (Burnaby, C.-B., Canada). Elle est également enseignante de/en français dans les écoles élémentaires et secondaires de Vancouver depuis 2010. Elle s'intéresse à voir autrement la construction des identités des enfants et des adolescents en milieu scolaire plurilingue, en soulignant le rôle joué par le monde matériel dans les pratiques de littératie multimodales des élèves. Elle s'appuie sur les théories issues du posthumanisme, du néo-matérialisme et de la philosophie de Deleuze et Guattari, ainsi que sur diverses perspectives autochtones.

Notes

1. Dans le cadre de cet article, je fais le choix de féminiser les noms communs « enseignante », « apprenante », « chercheuse », « auteure » et autres et ce, même s'ils désignent des hommes et des femmes, pour deux raisons principales. La première est que je ne souhaite plus utiliser le masculin générique. J'explore depuis plusieurs années les possibilités qu'offrent les différentes formes d'écriture inclusive en français (féminisation lexicale, doublets complets, et doublets abrégés ou graphies tronquées, dont le CDÉACF, entre autres, offre des exemples dans son guide d'écriture inclusive : http://cdeacf.ca/site-web/guide-decriture-inclusive-pour-socialisation-alphabetisation) afin de cesser de rendre invisibles filles et femmes dans mes textes écrits (qu'il s'agisse de ma thèse doctorale, d'articles académiques, ou de courriels professionnels ou personnels). La seconde est intimement liée à la première : le monde de l'éducation dans lequel j'évolue se compose essentiellement de filles et de femmes, tant dans la pratique que dans la recherche. À titre d'exemple, l'équipe de recherche dont je fais en ce moment partie compte quatre chercheuses. La classe dans laquelle j'ai été accueillie et à laquelle je fais référence dans cet article comptait 17 filles sur un total de 23 élèves et deux enseignantes en étaient responsables. Je crois sincèrement que l'écriture inclusive a le potentiel d'engendrer et de soutenir une vision du monde plus juste et d'imaginer des identités à l'image des personnes qui vivent dans nos sociétés, et tout particulièrement celles qui font partie de groupes discriminés. J'espère donc troubler de façon constructive la lecture de celles et ceux qui me liront et je les encourage à réfléchir au malaise qui pourrait être ressenti, à ses raisons et aux croyances qui le nourrissent. L'écriture inclusive, dont fait partie la féminisation lexicale, répond à un besoin social et politique qui n'est pas près de disparaître.

2. Dr Diane Dagenais est la principale investigatrice et Dr Geneviève Brisson la co-investigatrice de ce projet de recherche intitulé Ecologies of multilingual and multimodal story production et qui a reçu une subvention Savoir du CRSH (projet 435-2018-0076, 2018-2021). Gwénaëlle André et moi-même y participons en tant qu'assistantes de recherche. Les enfants, parents, enseignantes et bibliothécaires qui y ont participé ont donné leur consentement écrit et verbal après que notre équipe a obtenu la permission du comité d'éthique de la recherche de l'université affiliée et des écoles et bibliothèques participantes. Je souhaite remercier les participantes et participants qui nous ont accueillies dans le cadre de ce projet, ainsi que les trois autres membres de l'équipe de recherche, pour les nombreuses discussions que nous avons eues et continuons d'avoir et qui enrichissent et poussent plus loin mes réflexions.

3. J'emprunte la façon de présenter certains mots sous rature à Sellers (2013), signalant ainsi une remise en question des concepts nommés. Je propose ici de perturber le sens commun que l'on attribue aux « données » (et à d'autres concepts par la suite) dans une perspective de recherche conventionnelle et positiviste. Comme Koro-Ljungberg, MacLure et Ulmer (2018) le soulignent, les données sont souvent considérées et traitées comme des entités stables à découvrir et à interpréter alors qu'elles ont en fait une vitalité, une capacité à agir et un dynamisme évidents.

4. Des pseudonymes ont été utilisés par souci d'anonymiser toutes les participantes à ce projet de recherche et conformément aux protocoles d'éthique suivis.

5. Même si je savais, à ce moment-là, que parents et élèves avaient déjà donné consentement par écrit, je souhaitais tout de même donner une autre chance aux élèves d'accepter ou de refuser d'être filmées.

6. Comme l'ont fait de Freitas et Sinclair (2014), ainsi que Kuby et Gutshall Rucker (2016), j'utilise des tirets lorsque je nomme un agencement afin de souligner le fait que c'est à l'ensemble formé par différents éléments que je m'intéresse, et non pas à chaque élément séparément.